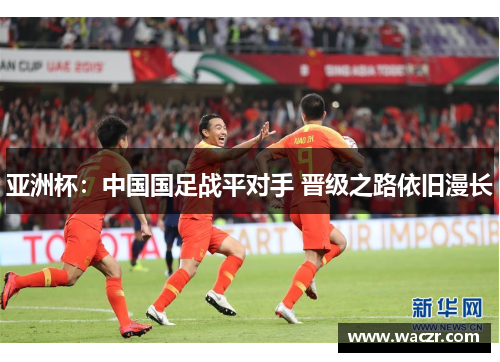

亚洲杯:中国国足战平对手 晋级之路依旧漫长

亚洲杯小组赛中,中国男足与对手战平,未能取得关键胜利。尽管仍保留晋级希望,但球队暴露出的问题引发广泛讨论。从战术执行到球员状态,从教练决策到未来挑战,这场平局折射出中国足球发展的深层困境。本文将从比赛过程、阵容短板、青训体系及国际竞争四个维度展开分析,探讨国足晋级之路为何依旧漫长。

1、关键战役复盘

比赛上半场,中国队凭借快速反击率先破门,展现出短暂的战术执行力。然而领先后阵型收缩过快,中场控制力迅速下降,对手趁机通过边路传中扳平比分。此后双方陷入拉锯战,但国足未能再创造出绝对得分机会。

下半场教练组调整阵容,换上多名攻击型球员试图打破僵局。然而锋线球员把握机会能力不足,多次错失单刀良机。防守端则因体能下降出现漏洞,险些被对手反超比分。最终平局收场 ,令球迷倍感遗憾。

数据统计显示,国足控球率仅有42% ,关键传球次数比对手少5次。定位球防守和进攻转化率成为明显短板,暴露出球队在高压对抗中的技术缺陷。这场平局看似偶然 ,实则是多方面问题的集中体现。

2、阵容结构失衡

首发阵容中,30岁以上球员占比超过60%,暴露出新老交替的严重断层。老将们虽然经验丰富,但体能和爆发力明显下滑,导致下半场攻防质量骤降。中生代球员缺乏国际大赛历练,关键时刻难担大任。

归化球员政策效果未达预期。艾克森、洛国富等球员状态起伏明显,与本土球员的化学反应不足。后防线默契度欠佳,多次出现站位重叠和漏人现象,折射出日常训练的系统性问题。

raybet官方下载U23政策执行多年,但本届亚洲杯适龄球员仅1人进入大名单。年轻球员在联赛中难获稳定出场机会,导致国家队选材范围狭窄。这种结构性矛盾不解决,阵容更新换代将举步维艰。

3、青训体系隐忧

对比日韩青训,中国足球学院近年产出质量堪忧。15-18岁年龄段球员技术统计显示,停球、传球精度等基础指标落后邻国30%以上。基层教练水平参差不齐 ,过分强调身体对抗忽视技术打磨。

校园足球推广十年,注册青少年球员数量翻番 ,但竞赛体系衔接不畅。多数青训机构存在急功近利倾向 ,过早进行专项训练导致球员技术单一。这种培养模式难以孕育具备国际竞争力的新一代球员。

海外留洋计划收效甚微,30名近年外派球员中仅有2人在欧洲二级联赛站稳脚跟。文化适应和语言障碍成为主要制约 ,暴露出球员综合素质培养的缺失。留洋通道的狭窄直接影响了国家队的选材质量。

4、国际竞争差距

亚洲足球整体水平快速提升的背景下,越南、泰国等传统弱旅通过归化+青训双轨策略迅速崛起。中国队的身体优势逐渐消失 ,技术劣势却被无限放大。这种此消彼长让国足在亚洲的生存空间日益逼仄。

日本足球的百年计划已进入收获期 ,各级国家队风格高度统一。反观中国频繁更换战术体系 ,从传控到防反不断摇摆。缺乏延续性的建设思路 ,导致球员在俱乐部和国家队面临完全不同的战术要求。

裁判判罚尺度适应能力不足成为新课题。VAR技术的普及改变了比赛节奏 ,国足球员在犯规控制和情绪管理上暴露短板。现代足球对战术纪律和心理素质的要求 ,正倒逼中国足球进行全方位改革。

总结:

亚洲杯的平局犹如镜鉴 ,照见中国足球在急功近利与脚踏实地之间的挣扎。短期归化策略未能奏效 ,青训体系尚未完善 ,联赛改革举步维艰。这场看似偶然的平局 ,实则是系统性问题的必然结果。只有正视差距 ,才能找到破局之道。

面向2026世界杯周期 ,中国足球需要拿出壮士断腕的勇气。建立跨周期的青训规划 ,推动真正的市场化改革 ,构建贯通校园与职业的选拔体系。这注定是场漫长征程 ,但唯有深耕当下 ,方能在未来收获希望之花。